新築一戸建て建売住宅の値引きの相場と限界とは!大手と中小の建売業者で大きく違う!?

関連記事:関西の新築一戸建てを仲介手数料最大無料で購入するはこちら

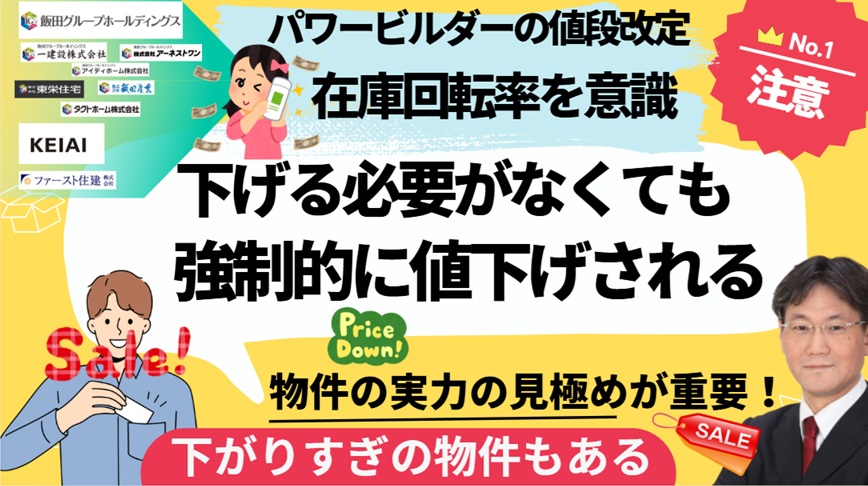

新築建売をじっくり見続けていると、値段改定を頻繁・強制的にしていく会社と全くしない会社が存在することに気づきます。ビジネスモデルの違いです。売れ残り物件は、なぜ売れ残るかというと価格が高い理由だけではありません。不動産は適正な値付けをしても、エリアやタイミングによっては、販売が長期化して段階的に値段が下がって安い優良物件になる可能性があります。 売れ残るには売れ残る理由はありますが、飯田グループにのような価格改定を強制的にする新築の場合、売れ残る理由がよくわからない、安くなりすぎている物件も存在します。 安くなりすぎている新築は、中古戸建より安くなっていることがあります。ビジネスモデル的に、下げなくてもいい物件も下げてることがよくあります。一方、売り出して完成して結構時間は経過しているが、全然値段改定しない業者も存在します。飯田グループの新築建売の場合、値引き交渉において大きく2つのラインを意識して交渉する必要があります。この記事では、売り出しの値段から下げれる限界の値段及び、新築建売の値引き交渉における限界ラインについて飯田グループのようなパワービルダーと中小業者の違いも比較しながら不動産業界歴20年以上のプロが解説していきます。

新築建売住宅の値下げには限界がある!

一般的な新築建売の値段交渉の限界は、物件価格の3%~5%が限界で、5%を超えるとそもそも相手にされず担当者レベルで断られること多いです。また、飯田グループのようなパワービルダーと言われる大手建売業者と中小業者でも対応は大きく違います。資金力と利幅の違いです。大手のように資金力があり在庫回転率を重視して事業を展開しているパワービルダーの方が現場によっても大きく違いますが比較的多少は受けてくれる可能性はありますが、中小業者の場合、全く値段交渉ができなかったりできたとしても微々たる金額だったりします。

スーモやホームズで閲覧チェックをしてると、 間取りや立地条件が気に入っていて、欲しい物件があったとします。 完成する前・上棟する頃に100万、完成後、100万下がり、完成後1ヶ月・2ヶ月経過すると100万下がったりすることがあります。 このように強制的に値段改定をしていくのは、大手のパワービルダーである飯田グループです。自ら値段を下げていくスタイルです。他の中小業者の建売住宅はほとんど自ら改定しない傾向があり全く違います。一般的な建売業者は、完成して半年以上もしくは7ヶ月・8ヶ月経過してもは値段はそのままのケースがよくあります。

新築建売の値段交渉の限界は、物件価格の3%~5%が限界ではありますが、どこまで踏み込んで勝負すべきなのかは、そもそも利幅がどれくらいなのかと会社のスタンスがどうなのかの2つをおさえておく必要があります。この2つを把握することにより、限界を追求することができます。会社のスタンスというのは、値引き交渉に対する会社の考え方で、値引き交渉を一切受け付けないという会社もよくあります。

新築建売での値段交渉で知っておくべきは、大手の建売業者つまりパワービルダーと中小の建売業者では、値段交渉のさじ加減が大きくかわりますので、まず売主がどのような分譲会社なのかを把握しておく必要があります。中小の建売業者の方が値段交渉が厳しい傾向が強くあります。

いい土地情報は、まず大手業者に情報が流れ、大手業者が買わなかった物件や大手業者が手を出さない土地を中小業者が無理して購入するケースがよくあります。そのため、中小業者の方が、利幅が少なくてもあるいは取引リスクのある物件を無理をして購入することが多く利幅がそもそも少ない物件であることも大きな理由としてあります。

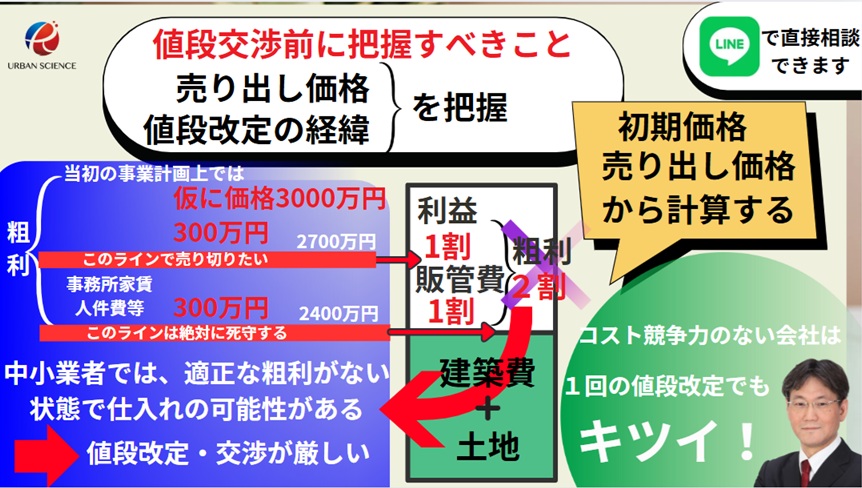

具体的にお話ししますと、中小業者の場合、利幅がほとんどなく粗利1割くらいでも、土地仕入れしているケースがあります。この場合、値引きをする余裕は全くありません。コスト競争力がない業者の場合、仕方なく仕入れするしかありませんが、こういった物件の場合、値引きに対応する余地はなく値引き交渉に応じてくれない可能性があります。販管費を考えると、利益がそのものがでない可能性があるレベルで仕入れを行っています。

まず、そもそも値段交渉の限界は、販売価格の3%~5%が相場で、3000万円~4000万円くらいの価格の物件であれば、100万円を超えるとかなり大きな値段交渉という感覚があります。 なぜならもともと建売住宅は、利益が薄いからです。3000万円から4000万円くらいの新築建売の値引き交渉で成功する可能性があるのは、端数つまり80万円の交渉でうまくいったとしてもせいぜい100万円未満が一般的です。

販売価格の3%~5% を超える大幅な値段交渉は、担当者レベルで断られ相手にされないことが経験上多いです。

担当者レベルで断られないように、ギリギリのラインをどう狙っていくのか。絶妙なさじ加減を推し量るときに、どれくらいの利幅をみこんで事業計画を立てているのか知っておくもしくは推察する必要があります。

少しでもお得に購入するために、より判断力が問われるのが、値段改定された物件です。200万円値引きされていて、それでもまだ売れていない場合、気に入っている場合どうすればいいのか?どの辺りが勝負なのかわからないということを経験したことがあるかもしれません。 そして、気がついたら売れてしまっていたということもあるかもしれません。

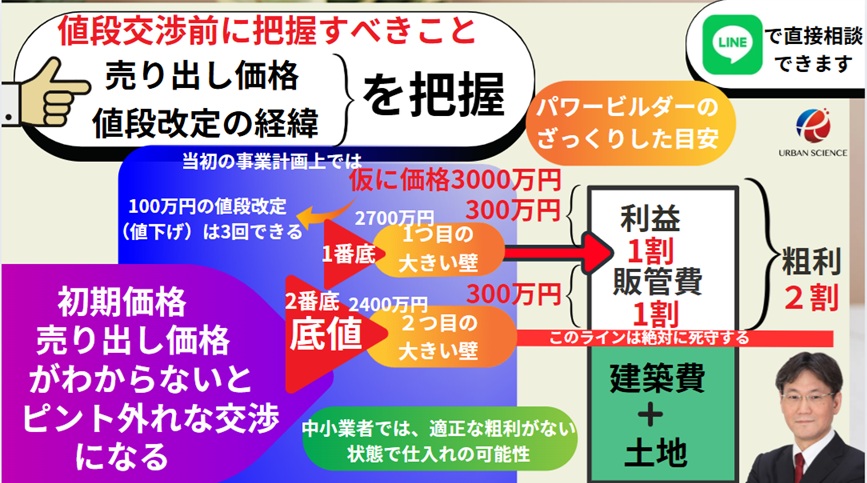

飯田グループのようなパワービルダーはそもそもなぜ、強制的に値段を改定し、下げていくのかというう根本的な理由をまず知っておく必要があります。理由とすると規模の経済を生かし、優位性を持ちポジションを取るために、在庫回転率を重視しているためです。売り出し価格といつ値段改定されたのかを把握していないと、ピント外れな商談になります。

もしかしたら、1ヶ月も売れなければまた100万値段が下がるのではと考えてしまうと、なかなか決断することが難しくなります。下がったとしたら100万円も損をするのではないかと・・・・

やはり少しでもお得に購入するためつまり、ギリギリのラインで交渉するためには、建売の限界の底値・値引率や建売の利益率について知っておく必要があります。相手の懐事情を知ることで、交渉する時のさじ加減がわかりやすくなります。もう一つの判断基準として、近隣物件との値段のバランスも考える必要があります。

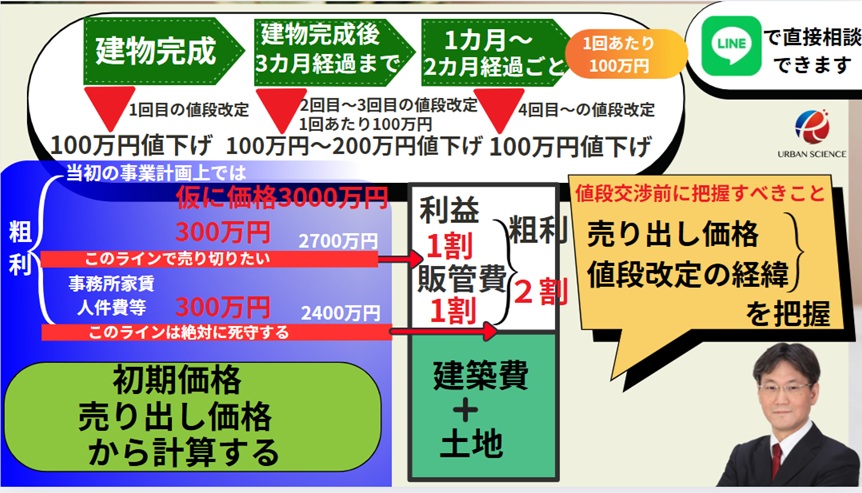

パワービルダーでは、初期価格(売り出し価格)から1割引き(物件価格の10%)が、販管費を入れて赤字になるかどうかの線引きラインです。このラインは、販管費も原価として考えた場合、下回ると赤字になるので、このライン以上では売りたいと考えています。意識すべき1つ目のラインが1割のラインつまり経常利益のラインです。

この売り出しから1割近く下がってくると、値段交渉が入った場合、赤字になっているのかどうか原価計算をパソコン上でシュミレーションして返答したりします。

飯田グループの場合、7ヶ月、8ヶ月くらい売れていないケースでも、初期価格(売り出し価格)から700〜800万下げて売られている現場も存在します。このような物件の多くは、初期価格から2割下がったラインなので、完全な赤字現場です。純粋な建築原価だけで考えると、初期価格(売り出し価格)から2割下がったラインです。つまり、ざっくり言うと、粗利2割くらいで事業計画を進めています。このラインになると、販管費つまり、本社・店舗経費や社員の給料が回収できない状態です。

中小業者の場合、この粗利そのものが、1割くらいでも無理して土地を仕入れている物件があります。この場合、最初からほとんど値引きできない状況で売り出しています。

つまり、底値は、売り出し価格(初期価格)から1割~2割下がった金額ということになります。売り出し価格(初期価格)から2割以下に下がることはないという前提で値段改定を見ていきながら、タイミングをみて勝負をするという動きをしなければいけません。

値段交渉をするには、売り出し価格つまり初期価格を知らないとピント外れな交渉になる可能性があります。

また、会社の営業スタンスも大きく影響し、粗利・利益は確保していたとしても、営業力で売り切るスタイルの会社の場合、値引き=悪という価値観を刷り込まれているので簡単には値引きしません。営業力で売り切るタイプの直売している建売業者に多いケースです。相場から考えるとそんな金額で誰が買うのというような金額で売り切る営業力です。営業力を必要とする物件は、商品力よりも確実に割高です。中古で売るときに、初めて割高で損して購入したことに気づきます。

不動産の相場は、近隣の類似物件の値段のバランスによって、成り立っています。近隣の相場より低く気に入っている場合は、勝負しなければ、だれかにとられてしまう可能性がでてきます。

一般の方が、判断が難しいのは、売れ残る理由がよくわからないケースです。間取りが悪かったり、日当たりが極端に悪かったりすると、値段が下がっている理由にも納得いきますが、そうでない場合でも下がることがあります。それは、タイミングです。タイミングというのは、競合物件が多いのか少ないのかということも、売れ行きに大きく影響を与えます。

例えば、新築マンションの供給が多いタイミングでは、中古マンションは、なかなか売れなくなり、新築との値段差を大きくしないと売れません。つまり、値下がりする傾向があります。マンションの供給量は大型マンションの場合、500戸~600戸一気に出てきますので大きく中古マンション相場に影響を与えてしまいます。つまり、お客様のパイは限られているので、新築戸建てが多く供給されて競合が多いタイミングでは、相場で売り出しても売れないことがあります。

建売の限界の値引率や建売の利益率について知っておくだけでなく、様々な観点から分析して、勝負すべきなのかそうでないのか判断しなければいけません。

売れる現場は、建築中に売れることが多いです。供給が少なかったエリアでお客様が待機していた可能性が考えられます。値段が下がっている物件は、なぜ売れていないのか分析することも大切です。売れるべき物件が残っていることもよくあります。そういった物件は値段が下がれば、チャンスです。たまたまタイミングに恵まれず残っていることがあります。

エリア性について分析することも重要です。戸建てエリアの場合、マンションと違い駅から離れていても一定の人気のあるエリアが存在します。しっかり待てば、売れる価格であるのに、飯田グループの場合、在庫回転率を重視しすぎるので、下げる必要を感じない物件でも下げてしまいます。このような物件の場合、一般の中小の建売業者は下げません。

パワービルダーは、在庫回転率を重視して、見切りが早く、赤字でも損切りしていく傾向があります。粗利のラインつまり、売り出し価格から2割価格が下がった物件は、中古よりも安く逆転現象が起こっている可能性が高いです。中古を探していた方が、それに気づきパワービルダーの新築建売を購入するケースがあります。また、パワービルダーのシェア率が高いため、どの新築建売でも値段改定して値段は下がっていくものと勘違いしてしまいがちですが、中小業者の場合、そもそもコスト競争力がなく利幅がないため簡単には値段改定できません。

パワービルダーでも価格改定は、初期価格(売り出し価格)から2割下がると限界で、それ以上は下がりません。完全な底値です。

さらに、新築建売の場合、値段交渉だけでなく諸費用をおさえて値段交渉プラスアルファのコスト削減が可能になるケースもあります。トータルコストを下げるには、値段交渉と諸費用削減の2つを行わなければいけません。つまり、新築一戸建ての中には両手取引になる新築も多くあるので、すべての新築建売ではありませんが、仲介業者によっては仲介手数料が無料・半額にしているところも存在します。同じ物件を購入するとしても、諸費用を削減できる仲介会社で購入すると、諸費用を大きく削減することができます。

この記事の粗利2割、そのうち1割は販管費・1割は利益はあくまでわかりやすく説明するためにざっくりお話ししています。実際には各企業ごとに販管費の事業計画上の割合(率)は微妙に違っています。粗利の2割についても2500万円以下の価格帯の低い物件の場合、割合的には多めにみて事業計画を立てていくことが多いです。

また、当社HPでは、交渉のタイミング等を見極めるために、売り出し価格からいくら下がっているか、いついくら価格が下がったかを記載していますので、ご参考にして下さい。

値下がりしている新築建売でも手を出さない方がいい物件がある

売れ残って値段が下がっている物件は、物件の実力的に下がりすぎている物件はお買い得物件です。しかし、なにか大きなデメリットがあり下がっている物件は、いくつか共通点があります。資産価値的にどうかという視点で考える場合、値段も含め全体のバランスで見極めていくしかありません。

下がる可能性のある物件

1.日当たりが悪い

2.間取りが悪い

3.前面道路が狭い・車の出し入れがしにくい・前面道路は問題なくてもたどり着くまでの道が狭い等

基本的には、上記のような物件は、値段が下がりやすい傾向がありますが、買うべきかどうかについては、値段も含めてトータルで判断していく必要があります。値段が下がっている理由を見極めて、それが自分にとって許容範囲かどうかという点が重要です。また、デメリットの度合いも重要です。予算には限りが有り、その予算内で探さないといけないので、妥協できるもしくはデメリットが全然気にならないということであれば検討する価値はあると思います。

しかし、デメリットの度合いも重要で、例えば、前面道路が狭いという点で話をしますと、前面道路が、3m以下であるような物件は、できるだけ手を出さない方がいいと思います。そもそも大手のパワービルダーでは前面道路が3m以下の物件には手を出しません。

また、大手のパワービルダーは、隣地境界から50cmの距離が確保されていないつまり民法234条に抵触する土地の仕入れは行っておりません。建築基準法では規制されていないため、建築確認申請においては問題ありませんが、民法上の問題は残る形になります。

飯田グループの新築建売の値引きの限界・底値

関連記事:関西の新築一戸建てを仲介手数料最大無料で購入するはこちら

値引きの限界値の理解をより深めるためには、建売の利益構造を理解しておく必要があります。底値についてもう少し詳しく解説していきます。つまり建売住宅の経常利益はどれくらいで、粗利がどれくらいで事業計画がたてられているかご存じでしょうか?飯田グループのようなパワービルダーの物件の値段改定があった時、意識すべきは経常利益のライン(初期価格から1割下がる)と粗利のライン(初期価格から2割下がる)です。

飯田グループの建売りのパターンとして、売り出し価格(初期価格)から上棟して100万、完成して100万、完成後1ヶ月ごとに100万値下げをしたりして価格改定をしていきます。どの現場でも完成してしばらくすると値段100万円くらい下がっているケースが多いです。 同じ飯田グループでも現場や店舗によって、必ずしもこのパターンで改定されるるわけでなく、全然下がらない現場もあります。

一つの目安として、建売住宅の経常利益はざっくりと1割(10%)で事業計画を立てて稟議を通して土地を購入していくということです。ざっくりと3000万円の物件であれば、販売管理費(人件費等)を入れると、300万円くらいの値段改定(値下げ)が限界で、赤字になることになります。初期価格から300万ダウンまで価格改正されると80万円(端数)あるいは最大でも100万弱の値引きが出来るか出来ないかが限界もしくは、値段交渉に応じないという結果になるかもしれません。

売り出し価格から何度、値段改定しているかで、値段交渉のさじ加減が変わってきます。底値の段階に来ていると、値段交渉そのものができないことがよくあります。

関連記事:新築一戸建て(価格3000万円)の購入の諸費用ローン込みの諸費用はいくらかかるの?内訳はどうなるの?

ここでのポイントは、近隣の新築一戸建てとの値段のバランスも考えながら動いていくことが大切です。次の価格改正までに売れてしまうかもわかりません。

飯田グループが在庫回転率を重視して価格改定を自らしていくのに対し、全然下がらない新築建売も多く存在します。その多くは、中小業者の新築建売です。理由は簡単で、無理して土地を仕入れているので、粗利そのものが確保されていない状態で仕入れをしているため、下げる余裕が全くないためです。粗利で1割くらいしか確保せずに仕入れしているケースがよくあります。新築建売は出口が大きくブレないため、コスト競争力のある大手が優位に戦っています。

どうしてもその物件が、気に入っていてどうしても欲しい場合は、物件価格の1割ほどつまり300万円下がっている状況の場合、応じてくれるかどうかは別として、端数の80万の値段交渉で申し込むかどうか決断しないといけません。

ここでの一番の注意点は、なぜ値段改定が繰り返されてきたかと言うことが理解できているかが重要です。売れていないのには売れていない理由があるはずです。単純にタイミング的に決まっていないだけなのか。他になにかあるのか。

安くならないならその物件は買わない気持ちなら、3月の決算期前の勝負できるタイミングで、残っていたなら再値引き交渉して納得出来る価格になるなら購入するのも一つの考えです。

しかし、飯田グループのように下がりすぎている場合、物件を1番手で確保することが難しいときがあります。よく買い付け申し込みが重なり2番手になることが頻繁にあります。こうなれば、契約することはできません。

飯田グループの物件は、値段が下がったとたん、2番手、3番手まで一気につくことがあります。

相場から考えて、下がりすぎると、まだまだ先でと考えていたお客様がその金額なら今買おうとなったり、予算的にもう一段下で考えていたお客様が飛びついてくるからです。

また、物件の価格ばかりに囚われて、物件の本来の相場・実力を見極めず 、みるべきところをみない場合、落とし穴にはまる可能性があります。欲しいと思った物件がことごとく他の人に奪われ永遠に購入できない可能性がでてきます。

中小業者も含めると粗利自体1割くらいしか確保せず事業計画を立てているケースもあることから新築建売住宅の場合、底値としては、売り出し価格(初期価格)から1割~2割下がったライン以上には絶対に下がらないということを理解した上で探していくと、判断しやすいと思います。

パワービルダーの場合、1割のラインを割り、販管費まで食い込んで、2割のラインまで価格改定されることがあります。1割のラインを割り込んでから、値段交渉が厳しくなり2割下がった付近の金額では、交渉そのものができないことがよくあります。またこのあたりのラインに来るとそもそも購入できない可能性もあります。飯田グループの中でも比較的値段交渉がしやすい傾向がある一建設やアーネストワンの新築建売でも、限界ラインに値段改定が行われた物件は「一切交渉はできません」といわれることがよくあります。

飯田グループの物件は、強制的に値段を下げていくので、理由があって売れていないケースと下げる必要がないのに下げているケースの2種類のパターンがあります。下げる必要がないのに下がった物件を購入すると、極端な話、買ってすぐに売り出せば、儲かるかもしれません。本来の価値より安く売られてしまっている状態です。考えるべきは、本来の価値より高いのか?安いのかという点です。

関連記事:新築一戸建ての値引きで失敗!300万円の値引きでも損する可能性!売れ残る3つの原因とは飯田グループの新築一戸建てを仲介手数料をお得に購入はこちら

建売は注文住宅と比較して利益率が低いから値引き幅は少ない

一般的には、注文住宅よりも、建売住宅のほうが利益率が低いです。車で言うと軽自動車や普通車(大衆車)の利益率が低く、高級車の利益率が高いのと同じです。

ローコストメーカーや建売住宅は、使用する建材の種類を絞り込み、仕入れ原価を抑えていきます。工程管理を徹底し、効率を上げてコストをおさえようとしているので、個別の発注や注文者が迷っている時間のロスをなくすことにより、トータルで、コストダウンしています。そのため、間取りをパターン化したり、設備・仕様を統一したりすることにより値段を下げたりします。

そのため、建築前であっても、間取り変更や設備・仕様の変更ができない、もしくは、しにくい商品となっています。そのかわり割安に購入できるメリットが生まれます。

材料や工程などを効率良くしてるので、元々安く利益率が低い分値引きがしにくいともいえます。

たとえば建売の新築一戸建は、土地と建物を合わせて3,000万円の物件は存在しますが、大手ハウスメーカーで注文住宅で建てると建物代だけで外構費用等付帯工事費用をあわせると、3000万円くらいは少なくともかかります。オプション等を考えると4000万円くらいの予算をみておく方が無難かもしれません。

パワービルダーのような仲介物件の新築建売は、薄利多売での戦略です。しかし、売主物件つまり直売の場合、営業マンの給料や販売コストをのせるので、粗利も多めの3割~4割くらいが目安です。そのため売り出し価格が割高になります。

関連記事:新築一戸建(建売)の仲介手数料は無料・値引きできるの?仲介手数料の値引交渉の注意点とデメリット

建売の新築一戸建は、そもそも安いので注文住宅に比べて値引きが期待できません。だから、中小の不動産業者の場合、値段改定はかなり慎重で、あまり値段改定をしません。現場の少ない中小の業者は最低限の利益はきっちりと確保しようとします。飯田グループのように、全国で現場をいくつも持っていて、究極の薄利多売で、自らどんどん値段改定をするのは、特殊といえます。

飯田グループの場合、現場によっては、土地を仕入れしなかった方がよかったという現場も存在します。経常利益が10%近くある店舗は優秀な店舗といえます。特に大阪エリアは、経常利益率が悪いエリアです。最悪の場合、仲介会社より実入りの少ない現場が存在します。仮説ですが大阪エリアの特性として、値段交渉をするお客様が多いからかもしれません。

3000万円の新築の場合、売り出し価格から300万円が限界?

パワービルダーの1割のラインと2割のラインをもう少し具体的に解説していきます。

建売の値引きですが、3,000万円くらいの初期価格の場合、売り出し価格から考えると頑張ってみても10%の300万円あたりが限界と考えるのが相場です。これが1つ目のラインです。なぜ1割のラインを意識するかというと先ほど説明しました経常利益のラインだからです。しかし、中小の業者の建売住宅の場合、まったく値引きをしないというスタンスで販売しているところもあります。もしくはそもそも値引きの余力がない物件の可能性があります。

このことを判断するためには、売り出し価格からどれくらい価格改定されているのか知っておく必要があります。

基本的に、3000万円から4000万円くらいの物件の場合、できたとしても値段交渉の幅は、80万円の端数もしくはうまくいっても100 万円未満の値引きがほとんどというのが、現場レベルの状況です。

飯田グループの新築一戸建てで、5000万円くらいの物件で、1000万円くらい下がった物件もあります。この場合のケースを分解していくと、1割の500万円以上値段を下げ4,500万円以下で売れると販売管理費(人件費等)を考えると赤字になります。5,000万円くらいの物件の場合、販売管理費も加えた4,500万円が原価とみます。このラインは死守しようと必死になります。

ここでの大きなポイントは、現場全体で利益が出ているかどうかが重要であると言うことです。2棟以上ある現場では、全体で考えるので、最後に残った物件で、損益分岐点にまだ余裕がある場合、値下げ余地があるということです。

この1割のラインに近づくもしくは超えると、値段改定のスピードは落ちて、次の値段改定までゆっくりとした動きになってきます。

現場を多く持っている飯田グループの場合、儲かっている現場と赤字の現場があり、トータルで予算の利益がでていれば、問題ないということになります。

もうひとつの2つ目の目安のラインが、粗利(あらり)です。このラインが完全な底値です。販管費(人件費等)は回収でできず赤字だが最悪、かかった建築費等の原価くらいは回収したいと考えるラインです。売り出し価格(初期価格)から2割下がったラインです。3000万円の新築建売であれば、2割は600万円なので、2400万円の金額になります。

例えば、車業界であれば200万円の新車の場合、ディーラーは、150万円くらいで、仕入れをします。50万円が粗利で、この50万円から販売管理費(人件費等)を引いた金額が利益となります。

どんなビジネスでも粗利20%を確保できないと経営は苦しいはずです。

車の場合、ディーラーの粗利は25%くらいで、注文住宅のハウスメーカーの粗利は30%くらいが目安です。そして分譲マンションの事業計画も粗利30%くらいで、経常利益10%くらいで考えます。マンションの場合、モデルルームを作ったり経費がかさむので、3割くらいの粗利を見ておく必要があります。

では、建売分譲戸建てのパワービルダーの場合の粗利はというとざっくり20%くらいです。(事業計画上)

コスト競争力のない中小業者の場合、粗利が1割くらいでも無理して仕入れしていることがあります。例えば仮に4,000万円の新築一戸建ての場合、粗利は、ざっくり800万円くらいとなります。この粗利から、販売管理費(人件費等)を差し引いた金額が利益となります。販売管理費は、ざっくり10%くらいみて事業計画を立てるので、経常利益10%くらいの利益を目指しています。

飯田グループの分譲地は、見切りが早すぎる物件があり、中古より安くなっていることもあります。

販売計画上、販管費を含んだ原価を割り込んだ赤字(売り出し価格から1割下がる)になっている現場はすでに、失敗の現場で、経常利益のラインを死守できず、10%の値下がりよりも更に割り込んでしまった場合、次は、粗利のラインを意識しながら、見切り売りを飯田グループの場合していきます。この段階で、相場から考えてあきらかに安い下がりすぎている物件になっています。こういった物件は、数は少ないですが、全くないわけではないということです。粗利のラインまで下がっている物件は、中古物件より安くなっている状態で逆転現象が起こっていることがあります。

限界の限界が粗利のラインです。意識すべき2つ目のラインが2割の粗利のラインです。そもそも1割の利益がでなければ、事業そのものをしなければよかったとなります。それが、初期価格から1割下がったラインですが、さらにそのラインを割り込んで、粗利の2割のラインまで来てしまうと、目も当てられません。このラインでは、どんなことがあってっも死守しようとするので、値引きは絶対にできないと思っておいた方がいいです。1円も値段交渉はできないことが多いです。というよりは、申し込みが重なることが多いです。

この物件だけ狙うと、かなり確率が低くたまたま出会えばラッキーと思っておいた方がいいかもしれません。資金力のない分譲会社の場合、値下げはできませんし、倒産するかもしれません。資金力のない分譲会社の場合、そのままの値段(初期の売り出し価格)で粘ります。中小の分譲業者の限界値は、資金繰りを考えると、物件価格の1割ではなく、もっと少ないと思っておいた方がいいでしょう。そして、建築コストを飯田グループのように安くできないので、無理をして土地の仕入れしている場合、粗利すら1割もないことがあります。この場合、値引きに対応する余力はありません。

飯田グループの物件は、値下げしなくても売れるのにと思う物件も見切りが早いので下げてしまいます。赤字ラインを超えての価格改定は、決算が近づいてきたら常に意識して、値段をみておきましょう!当社HPの会員登録は、新規物件だけでなく値段が下がった場合にも自動送信されます。

また、当社のホームページでは、初期価格(売り出し価格)から1割ラインの物件には★、2割ラインの物件には★★をつけていますので参考にして下さい。 初期価格(売り出し価格)は、こちらでデータをストックしています。 1割ラインの物件の★がついている物件は、いつ売れてもおかしくない状況になっています。

建売は元々利益率が低いので大きく値引きできないのが現実です。上記の値段交渉の限界値の見極めはまずは初期価格から10%下がったラインつまり経常利益が全くないラインです。次が、物件的には少ないですが、粗利のラインです。つまり初期価格(売り出し価格)から2割下がったラインです。さすがにこの2割下がったラインになると飯田グループといえども価格改定がピタッと完全に止まり分譲会社自らも値下げしなくなります。初期価格から2割下がった段階で価格改定は完全に止まります。売り出し価格である初期価格がいくらで販売されたのかは知っておかなければいけません。そのあたりを意識して、考えてみましょう。

また、飯田グループと同じパワービルダーでも、値段交渉にはシビアな印象があるのがファースト住建ですが、飯田グループとは同じビジネスモデルを展開しています。しかし、販管費を固定の金額で事業計画を立てています。そのため、価格帯によりますが飯田グループよりも粗利は薄く事業計画をたて、土地を仕入しているため、値段改定も遅く、中小の業者とさほどかわらないスピード感になっている印象です。販管費をどう事業計画に組み込んでいるかによって値段交渉のしやすさが変わってくるともいえます。

建売の値引きは完成後半年~1年がおすすめ

建売の値引き交渉は、完成後、時間が経てば、経つほど値引き交渉が成功しやすいです。これが、原則です。時期が早い段階ほど事業計画に自信をもっており、売れると思っているので、なかなか値引きしてくれないからです。

飯田グループ以外の中小業者の新築建売住宅の場合、値引き交渉の目安としては、半年以上は最低限経過してからがベストです。7ヶ月・8ヶ月後くらい経過したころから交渉の可能性が上がってきます。

飯田グループの建売住宅の場合、値引き交渉の目安としては、完成後3ヶ月経過してからです。 3ヶ月経過すると、売れ残りの在庫物件という認識を持っています。とはいえ3ヶ月経過していなくても値段交渉がうまくいっている事例もよくあるためパワービルダーの場合、完成していれば交渉する価値は十分あります。

基本的に、80万円(端数)あるいはうまくいけば100万円あたりの値引きまでであれば可能性があります。うまくいくのは、端数が多いです。但し値段改定のどの段階かを把握しておく必要があります。タイミングも非常に重要です。値段が下がってすぐのタイミングでは難しい可能性があります。

関連記事:新築一戸建ての200万円の値段交渉が、即OKで、即契約をせかされ、仲介手数料の値引きなしの裏側!価格交渉で忘れてはいけないこととは!

そして、重要なのは、物件の値段交渉だけでなく、諸費用の値段を削減することもかなり重要です。トータルコストを下げる方法は、値段交渉だけでなく、購入の際の諸費用をいかに無駄なく購入できるかということも真剣に考えないといけません。住宅ローンをどうするかも生涯においてのトータルコストが違ってきます。

コロナ禍以降、大手の飯田グループでも価格交渉はかなり厳しくなっていました。2023年以降は、コロナ禍以降と比較するとコロナ前ほどではありませんが、値段交渉を受けてくれうまくいく現場も増えてきた印象を持っています。当社HPでは、会員登録していれば価格変更があれば、自動で送信されるので見逃したくない方はご利用してみて下さい。また、値段交渉・値段改定・諸費用削減の3つを利用して少しでもお得に購入したい方は、是非当社にお任せ下さい!

パワービルダーの値段交渉は値段改定の経緯と規則性を把握してるとやりやすい

値引き交渉をできる限りうまくやりたい、底値でお得に購入したいという願望がある場合、気になっている物件が大手のパワービルダーの物件であれば、値段改定の経緯と規則性は最低限知っておく必要があります。

飯田グループを代表とするパワービルダーは強制的に値段改定を行うことで知られていますが、一方、中小業者は、簡単には値段改定は行いません。中小業者ほどコスト競争力が弱いため、利益率を重視して経営しているためです。

パワービルダーの値段改定の規則性も大きく3つに分かれ、もっとも値段改定のスピードが早いのが一建設です。現場によっては、建物完成前に2段階下がっているところもあったりします。値段改定のスピードが早い会社ほど、在庫回転率の意識が高い傾向があり、一建設の注意点とすると、契約から決済まで会社の考え方は、3週間以内となります。担当者が柔軟に対応してくれる場合は、1カ月以内で契約できることがあります。

一番値段改定の早いグループの一建設・アーネストワンは、建物完成のタイミングで一部の現場をのぞいてほぼ値下げ・値段改定されていいます。また、完成後3カ月経過するまでに、2段階から3段階下がることがよくあります。3カ月経過している物件は、1カ月~2カ月間隔値段改定が行われているケースが多いですが、一建設・アーネストワンの傾向とすると、1カ月間隔で100万円の値下げがされている現場が目立ちます。そのため、多くの物件は、完成後、3カ月以内に成約しているケースが多いです。

一方、2つ目のグループは、値段改定より利益率も重視して動いている傾向があり、一建設・アーネストワンよりやや値段改定が遅い傾向があります。

飯田産業・タクトホーム・アイデイホームは、一部の現場では、建物完成後すぐに値段改定・値下げをしている現場もありますが、建物完成後すぐに値下げされず建物完成後3カ月くらい経過してようやく値段が下げられる現場が目立ちます。大阪エリアの飯田産業では、1段階の値下げで100万円の値下げではなく200万円の値下げの現場も多くあります。その分、値段改定のスピードが遅く粘っている印象があります。3カ月経過後も2カ月間隔以上があく現場も多いですが、200万円の値下げのケースもよくあります。タクトホーム・アイデイホームは、値段改定の間隔が空いている現場でも100万円だけの値下げ・値段改定のケースが多いと感じています。それだけ、利益率を意識しているのではないかと推測されます。

次に3つ目のグループは、中小業者ほど遅くはないが、かなり遅いグループになります。

関西を基盤とするファースト住建は、値段改定が遅く、値段交渉も渋い傾向があります。建物完成後、3カ月経過した段階で、100万円の値下げ・値段改定をしている現場もありますが、半年経過しても値下げ・値段改定がされていない現場が存在します。中小業者と同じく、土地仕入れにおいて粗利が確保されていない状況で仕入れる現場が多いためだと推測されます。そのため、値段改定も遅く値段交渉も渋くなります。

ただ、パワービルダーの値段改定の背景には、在庫回転率を意識して経営していることがあります。そのため、3つのグループにかかわらず、建物完成後と建物完成3カ月経過後の2つは、買い手としては値段改定がある可能性も踏まえてタイミングを計りながら値段交渉も含めて勝負をかける必要があります。

もう一つ知っておくべきは、建物完成後3カ月で、在庫処分物件モードになるということと、値段改定には終わりがあり、粗利以上には値段改定しないという事実です。

ただ、売り出し価格から2割下がると中古より安くなるという逆転現象が確実に起こっているはずなので、値段改定しなくても売れてしまうともいえるかもしれません。

2025年3月期の飯田グループの粗利の着地は13.9%でした。この粗利から、社員の給料等販管費を支払って残った金額が利益となります。つまりかなり薄い利益で経営していることがわかります。事業計画上、おおまかに説明するとすると、粗利約20%で事業計画を立てて土地を仕入れしていきます。

2022年頃は、コロナ需要であまり値段を下げずに完売していた現場が多く営業利益がきっちりと確保されていました。しかし、2023年以降コロナ需要が終焉を迎え、完成在庫が増えていき2023年秋くらいから激しい値下げが行われ2024年3月期の最悪の決算へとつながっていきました。

2025年3月期の決算の粗利から推測すると、値下げせずに売れている物件もあれば、底値で売れている物件もあると思いますが平均的には2回~3回値段改定して売れており、売り出し価格から1割下がったあたりからいつ売れてもおかしくない価格帯になっていると意識して動いていく必要があります。

建売は値引き交渉だけでなく諸費用削減も意識すべき!諸費用はどこでも同じではない

不動産取引は、多くの人にとって人生に数回くらいあるかないかしかありません。経験がないため、多くの方はいいくるめられていても気づかないことが一般的です。不動産業界においては、会社規模が大きいから安心できるというレベルではなく、ブラックボックス化しているがゆえに、細心の注意が必要です。最近は、人件費削減の合理的・効率的なビジネスモデルが主流のため、営業マンをかかえて売る直売の物件がかなり少なくなっています。分譲会社がレインズに登録して、仲介会社が販売する物件を仲介物件の新築建売といいます。仲介物件の新築建売を購入するにあたって知っておくべきことを解説していきます。パワービルダーの新築建売は仲介物件の新築建売です。コスト削減の観点から販売の営業マンを雇っていません。

パワービルダーの新築建売は両手取引になる!だから無料にできる!

まったく同じ物件(新築建売)を購入するにしても、どの仲介会社から購入するかで大きく諸費用が変わってきます。特にパワービルダーにおいては、両手取引(売り手と買い手の両方から仲介手数料がもらえる取引)になる物件が多く、売り手から手数料がもらえる物件については買い手からは仲介手数料を取らない方針で経営している仲介会社から購入すると、仲介手数料分がまるまるお得になります。3000万円の新築建売の仲介手数料は約100万円なので、ここで約100万円の差が生まれます。

つまり両手取引の新築建売は、仲介会社を選べば、仲介手数料無料で購入することができます。売り手からの仲介手数料(販売手数料)だけで、運営できるビジネスモデルを組み立てています。

特にパワービルダーの物件をお得に購入するためには、3つのポイントがあります。1つ目は、値段改定(値下げ)、2つ目は値段交渉、3つ目が諸費用削減(仲介手数料)です。この3つのポイントが揃うと、購入した時点で、400万円~500万円お得に購入できる可能性を秘めています。パワービルダーは中小業者の新築建売とは違い在庫回転率を重視して規模の経済で他社に対して優位性を保ちポジションを取っています。そのため、強制的に値段改定(値下げ)をしていきます。仲介の営業マンや他の分譲会社からみると相場から考えて値下げする必要がなくても値下げを強制的に行う傾向があります。強制的に値下げを行うため相場からみると下がりすぎている物件も存在しそのような新築建売は中古より安くなっている逆転現象が起こっています。また、値段改定(値下げ)にも一定の規則性があります。

仲介手数料無料で購入できる条件①レインズ登録されていて、仲介可能な新築建売であること②両手取引の新築建売であること

また、両手取引の新築建売は、パワービルダー以外にも多くあり、そのような物件は、仲介手数料無料でOKの仲介会社の場合、お得に購入できます。また、値段改定や値段交渉については、下記ブログをご参照下さい。

パワービルダーの代表格、飯田グループのブランド名一覧

・リーブルガーデン:一建設(株)

・ハートフルタウン:(株)飯田産業

・ブルーミングガーデン:(株)東栄住宅

・グラファーレ:タクトホーム(株)

・クレイドルガーデン:(株)アーネストワン

・リナージュ:アイディホーム(株)

関連記事:新築一戸建て、飯田グループの建売の値引き交渉の方法 価格改定のタイミングを知る!

関連記事:新築一戸建て建売の値引きの限界・底値の失敗しない見極め方!飯田グループと中小の建売業者の違いは?

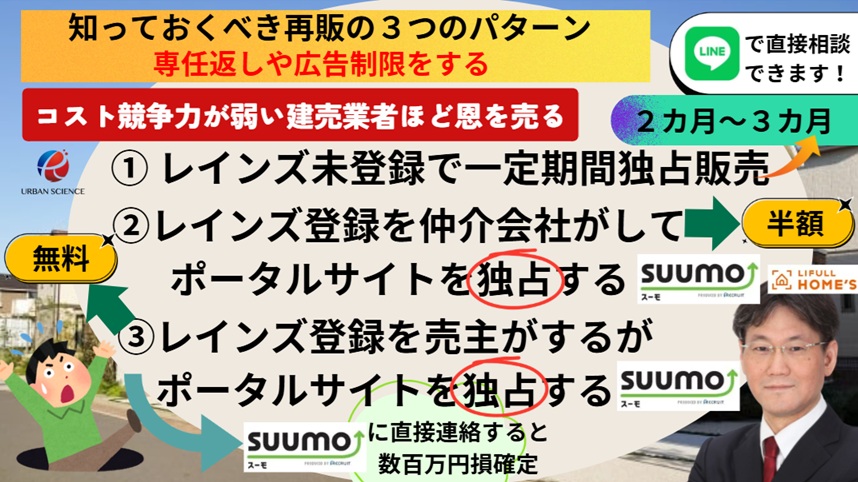

パワービルダーでも広告制限している新築建売は多い

スーモやホームズ等のポータルサイトを閲覧していると、1社しか掲載していない物件もあれば、複数社掲載している物件もあります。再販物件(専任返し)で、1社に絞り込まれている物件もありますが、特にパワービルダーの物件は、専任返し(再販)は3カ月で解除されます。つまり、建物完成頃、分譲会社が必ず直接レインズ登録を行います。レインズ登録後は、どの仲介会社でも取り扱いが可能になるので、仲介手数料無料・割引してくれる仲介会社を通して購入すれば、お得に購入できます。また、レインズに登録はされているが、広告制限があり、特定の仲介会社しかポータルサイトに掲載できない物件が多くあります。広告制限がかかっているだけなので、仮に、スーモ等で直接問い合わせしてしまうと仲介手数料が発生しますが、別の無料・割引の会社を通して購入すると、お得に購入することができます。

無料・割引会社で取り扱いできるかどうかわからない場合、当社にお気軽にお問合せ下さい。

スーモ等に1社だけの掲載だが単なる広告制限がかかっているだけの新築建売→仲介手数料無料で購入可能!

関連記事:【不動産業界の裏側】ポータルサイト(スーモ、ホームズ)の仕組みを徹底解説 仲介手数料とポータルの関係は

パワービルダー(大手建売)でも再販(専任返し)を最大3カ月与えることがある

コスト競争力が強い会社ほど、仲介会社に再販(専任返し)を与えません。コスト競争力が弱いほど、仲介会社から土地情報をもらうことを目的に恩を売りたいために、専任返し(再販)を与える傾向があります。しかし、コスト競争力の強い会社でも再販(専任返し)を与えることがあります。この辺りは土地仕入れの複雑な事情があります。ただし、大手建売会社のパワービルダーの再販は、3カ月以内が絶対条件で取引しており、 再販された新築建売は、3カ月間は特定の仲介会社からしか購入することができませんが、3カ月経過後、仲介手数料無料・割引の会社から購入することが可能です。3カ月というのは、土地仕入れから3カ月なので、ちょうど建物が完成する頃合いにレインズ登録されます。このように、レインズ登録されないケースもありますが、仲介会社がレインズに登録するケースもあります。仲介会社がレインズに登録している3カ月間でも仲介手数料割引の仲介会社を通して購入することはできますが、片手取引になるため仲介手数料無料で購入することはできません。当社の場合、半額対応となります。

仲介はできるが無料にはできず半額になる新築一戸建とは①レインズに登録されている②売主(分譲会社)から仲介手数料をもらえない

再販でレインズ登録なしは新築建売は無料業者でも有料業者でも取り扱いできない

再販(専任返し)によって一定期間他の仲介会社が取り扱いできない新築建売もあれば、取り扱いはできるが、仲介手数料を無料にはできない半額になる新築建売があります。半額になるのは売り手である分譲会社側の仲介会社がレインズ登録した場合です。この場合、売り手側の仲介手数料は売り手側の仲介会社が受領することになるので、買い手側の仲介会社は、買い手からしか仲介手数料をもらうことができないつまり片手取引になるパ野で無料にはできないパターンです。必ず土地仕入れ決済から3か月経過後、分譲会社がレインズ登録するかあるいは仲介会社がレインズ登録されるかのいずれかの形でレインズ登録されます。パワービルダーの場合、仲介会社がレインズ登録するケースは少ないですが、そのような形でレインズ登録されることがあります。ポイントは、レインズに登録しない形で再販(専任返し)が行われた場合、3か月間だけ無料業者であろうが有料業者であろうが取り扱いはできません。

仲介できない新築一戸建とは①レインズに登録されていない②再販(専任返し)で囲い込まれ仲介に入れない

※レインズに登録されていなくても取り扱いできるケースはありますので、お気軽にお問合せ下さい。

スーモで仲介手数料無料の客引きにも注意

2023年4月からスーモで、仲介手数料無料・割引の文言を入力できるようになったため、客引きのためだけに無料・割引の文言を掲載する会社も多くでてきました。仲介手数料無料で客引きして、別の項目で請求するスキームですが、特にローン事務代行手数料で請求するスキームは、昔からあり多くの仲介会社で請求されています。簡単に言うとローンの段取りをサポートする費用ですが、このような内容は本来仲介手数料の中に含まれているべき業務ですが、慣習的に請求する会社も多いです。当社では、仲介手数料以外の費用は一切請求していません。そのため、仲介手数料無料の物件は、当社からの請求はなにもありません。

最近は、別の項目での請求が巧妙化しており、本来必要でないものが請求されている事例をよく耳にすることがあります。諸費用は必ず明細を確認して、不明瞭なものがあれば、必ず確認が必要ですが、おそらく営業トーク(応酬話法)が用意されており、どのように切り返すかは研究していると思いますので、知識がない状態で商談を進めると簡単に数百万円かすめ取られます。

近畿圏エリアでも両手取引の新築建売は多くある

基本的に、不動産業界で働いたことがある等、不動産業界を一度でも経験したことがある方は、パワービルダーの新築建売を、わざわざ仲介手数料を支払って購入する人はいません。ムダなお金だと認識しているためです。安いということは何かあると不安がらせるなど仲介手数料無料・割引への応酬話法や切り返しは準備されているので、知識が不足しているともっともそうに聞こえ信じることもあるかもしれません。ただ、不動産業界の関係者が、両手仲介の物件を満額の仲介手数料を支払って購入することはありえないことであることは知っておいた方がいいでしょう。その事実が真実です。そして、支払った仲介手数料は、スーモ等の広告費に溶かされていきます。

近畿圏エリアでも、両手取引の新築建売は多くあります。近畿圏エリアでは新築の価格が2000万円から5000万円くらいまでがボリュームゾーンで、多くのパワービルダーが進出しております。土地の値段が安いエリアほど、パワービルダーの強みが発揮される傾向があるため、滋賀県や奈良県ではシェア率が非常に高い傾向があります。大阪府エリアでは、流通性と土地価格の安さのバランスから枚方市の土地仕入れ件数が多い傾向があります。一方、民法234条の隣地境界から50cmの離れを確保できない物件は土地仕入れをしない(禁止)ため、大阪市内や京都市内では、土地の仕入れが少ない傾向があります。つまり3階建てエリア・狭小地エリアは少ない傾向があります。スーモ等でみているその新築建売が仲介手数料無料で購入できる可能性があります。

◇FP無料相談会の実施(FP1級資格保持者)

住宅ローンの月々の返済や保険関係の支払い等、自宅購入後には毎月ランニングコストがかかります。将来設計を含め、無理なく返済、支払いをするためにファイナンシャルプランナー(FP)との相談会を無料で開催しています。オンラインでも可能です。(※事前予約が必要となります。お早めにご相談下さいませ。)

トラブルを避けるためには内覧のタイミングでお問合せ下さい

仲介手数料が安いという理由で、仲介会社を変更しようとするとトラブルになるケースがあります。商談の進捗次第では、当社等お得に購入できる会社で購入できないつまり、他の仲介会社が入れない可能性があります。お得にスムーズに購入するためには、内覧のタイミングでお問合せいただくのが無難です。ずいぶん前に案内してもらったが、やはりあの物件気になる等でその営業マンとは縁が切れている状態であればトラブルになることはないでしょう。

先に案内した業者の営業マンからすると、お客様が盗まれたつまり抜き行為ではないかと態度が豹変する営業マンが一定数います。また、オープンハウスでは、1週間から2週間おきに違う仲介会社が入ることがよくあります。立ち代わり入れ替わり様々な仲介会社が集客のためにオープンハウスを行います。オープンハウス等では内覧したとしても、アンケート等を記入しないこともトラブルを防ぐテクニックです。

関連記事:新築一戸建購入で仲介手数料などでトラブルになる可能性あり! トラブルを防ぐ方法とは?

また上記のような広告制限がかけられている物件も多くあるため、直接スーモ・ホームズ・アットホーム等のポータルサイトに連絡するのではなく、まずは手数料等様々な角度から絞り込んだ仲介会社・営業マンに連絡することがお得に購入するための第一歩となります。

関連記事:新築建売でスーモ等でよく見かける成約者特典で騙されて損をする!両手取引になる仲介手数料が発生する物件が多い理由

仲介手数料が無料になるもっとかみ砕いた説明・仕組み・デメリット・具体的な諸費用は、記事の後述で解説させていただきます。

また、大手パワービルダーは、規模の経済でポジションを取るために、在庫回転率を重視して経営しています。資金を寝かせず次に回していく発想を強く持っています。そのため、分譲会社自身自ら、完成後、値下げを強制的に行う傾向があります。一方、中小業者は、建物完成後6カ月~7カ月経過しても値段改定しないケースもよくあります。検討している物件が急に100万円~200万円(100万円が多い)値下がりして驚いたという方も多いかもしれません。値段改定にはある程度規則性があります。同じ飯田グループでも値段改定の動きは違い、特徴があります。値段改定の経緯を知っておくことで値段交渉の可能性がどれくらいあるのか等値段交渉において優位にスムーズに進めることができます。

値段交渉の本質は、タイミングが重要であることは言うまでもありませんが、値段改定の経緯を知っているのと知らないのとでは、お得に購入できる成功の角度が大きく違ってきます。

REAL BANK

未来の価値ある住文化を創造する

アーバン・サイエンス株式会社

〒564ー0063

大阪府吹田市江坂町1丁目16番10号 メゾン江坂102

TEL 06-6155-4980

E-mail:info@realinfobank.com

【当社HP】

https://www.realinfobank.com/

コメント